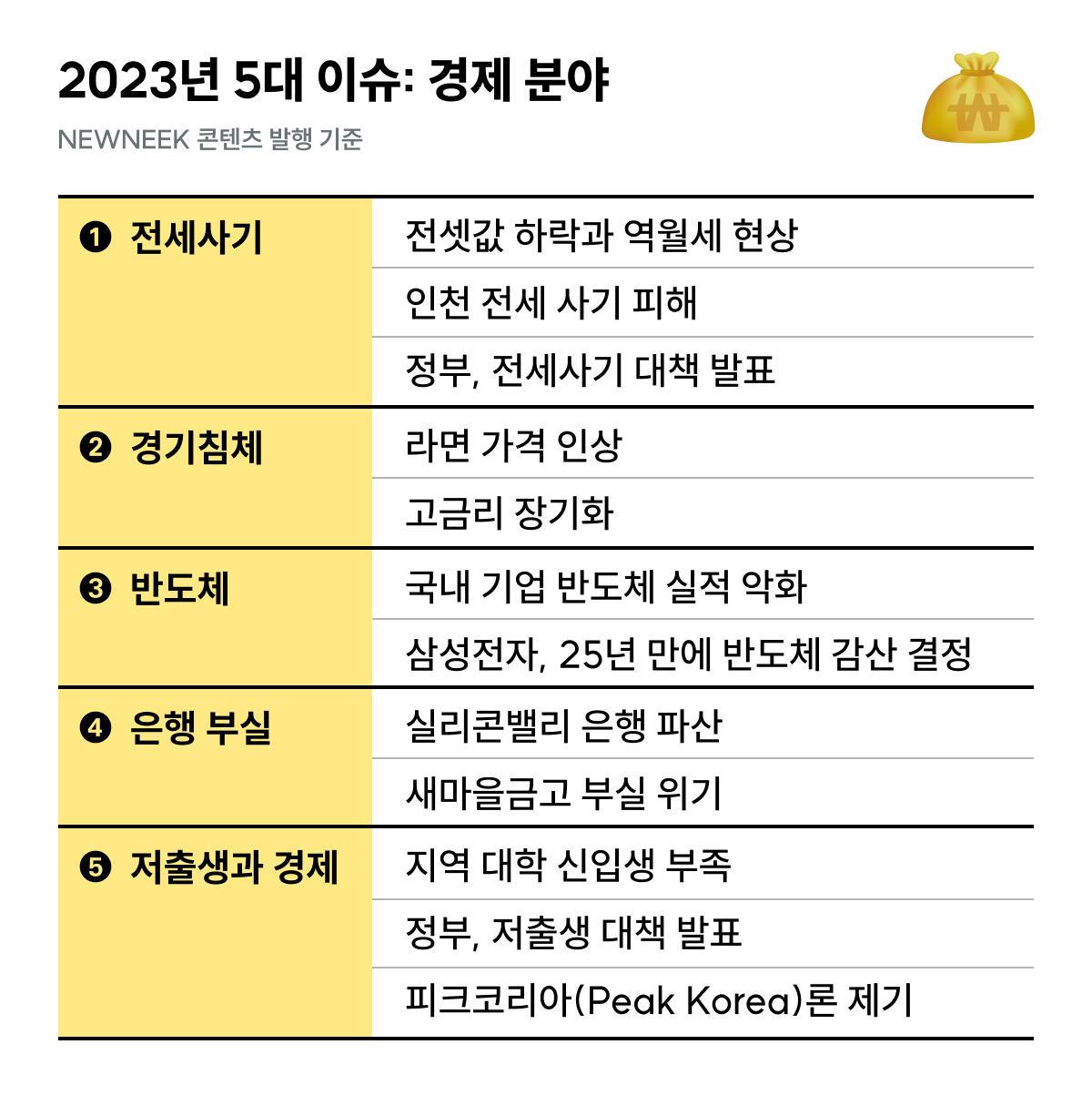

2023 뉴닉 경제 분야 콘텐츠 Top5

작성자 뉴닉

데일리 뉴스

2023 뉴닉 경제 분야 콘텐츠 Top5

2023년은 ‘경제 어렵다’는 말이 매일 피부에 와닿는 한 해였잖아요. 물가와 금리는 말할 것도 없고, 전세사기 때문에 전셋집으로 이사 가기를 꺼리는 사람이 크게 늘었으니까요. 반도체 산업 침체, 실리콘밸리은행 파산 사태뿐 아니라 저출생까지 경제에 큰 영향을 가져왔고요. ‘내 주머니 사정이 이 이슈 때문이었구나’ 돌아볼 수 있는 2023 뉴닉 경제 분야 Top5 소식 정리해요.

1위 🥇전 국민 1년 걱정, 전세사기

2022년 5월 혼자서 빌라 1277채를 가진 사람이 있다는 사실이 알려지며 전세사기 논란이 시작됐는데요. 시간이 지나며 전국 곳곳에서 피해 사례가 나오고, 전세 제도에 구멍이 많다는 분석이 나오며 큰 파장을 일으켰어요. 전셋집 찾는 사람이 줄어 월세 시세가 오른다거나, 전세 시세가 떨어져 집주인이 세입자에게 더 지내달라며 매달 돈을 주는 ‘역월세’ 현상도 생겼고요. 심지어 “전세제도는 수명을 다했다”며 아예 뜯어고쳐야 한다는 얘기도 정치권에서 나왔어요. 정부는 한 해 동안 여러 가지 대책을 내놨는데요. 피해자에게 실질적인 도움은 제대로 주지 못한다는 비판도 계속 나오는 상황이에요.

2위 🥈 고금리×고물가 = 경기침체

“요즘 물가 왜 이렇게 난리야?” 2023년 한 해 동안 이 말 한 번도 안 해본 사람은 없을 거예요. 음식·에너지를 중심으로 물가가 쭉쭉 올라 살림살이가 팍팍해진 사람이 많았어요. 코로나19 때 전 세계에서 푼 돈과 우크라이나 전쟁의 여파였는데요. 물가를 잡기 위해 세계 곳곳의 은행에서는 기준금리를 높게 유지했어요. 이 영향으로 대출 이자 부담이 커져 기업 투자나 자산 거래가 줄어서 경기도 착 가라앉았고요. 경기침체를 감수하고 물가 잡기에 힘을 쏟은 거예요. 이제 물가가 잡힌다는 신호는 조금씩 나오는데, 내년 언제쯤 기준금리를 내릴지는 아직 몰라요.

3위 🥉 반도체에 울었고 웃을 수 있을까

올 한해는 우리나라 1등 수출 상품인 반도체 산업이 시들거렸어요. 우리나라는 수출로 먹고사는데 반도체가 안 팔리니 경제도 안 좋아졌고요. 특히 중국에 반도체를 많이 파는지라 중국 상황에 영향을 많이 받았는데요. 코로나19 이후 중국 경제의 회복이 더뎠고, 미국이 중국의 반도체 산업을 규제했거든요. 삼성전자는 25년 만에 반도체 생산량을 줄이기도 했어요. 반도체 산업은 2024년에 회복세로 바뀔 거라는 전망이 나와요. 특히 인공지능 관련 첨단 반도체를 찾는 수요가 늘어날 거라고.

4위 🏅 은행이 경제 폭탄 된 이유

국내외에서 ‘은행이 부실하다’는 얘기가 나오며 경제에 불안을 더했어요. 시작은 3월, 미국 실리콘밸리은행이 파산한 사건이에요. 같은 달 세계에서 다섯 손가락 안에 드는 투자 은행 크레디트스위스도 파산 위기에 놓이며 불안은 더 커졌어요. 이 영향으로 다른 은행도 줄줄이 쓰러질까봐 미국 중앙은행이 기준금리를 큰 폭으로 못 올릴지도 관심사가 됐어요. 국내에서는 레고랜드 사태 등 부동산PF 위기가 금융계의 시한폭탄으로 여겨졌는데요. 미분양 주택이 늘어 건설사가 파산해 은행이 부동산PF로 빌려준 돈을 못 받고 줄줄이 무너질 수 있다는 우려가 나온 거예요. 실제로 새마을금고가 부실 위기를 겪었고요. 부동산PF는 여전히 우리나라 경제의 시한폭탄으로 꼽혀요.

5위 🏅 저출생 문제 = 경제 문제

올해 초, 우리나라 2022년 합계출산율이 0.78로 발표되며 비상이 걸렸어요. 인구가 줄어 지역소멸이 현실로 나타났다는 지적도 진작 나왔고요. 정부는 3월 저출생 대책을 새로 내놨지만 ‘근본 원인 제대로 짚은 거 맞아?’ 하는 비판이 나왔어요. 이대로라면 미래에 일할 사람이 없어 국민연금 재정도 위태로우니, 연금개혁 하자는 얘기도 1년 내내 이슈였고요. 하지만 이것도 갈피를 못 잡고 있다는 비판을 받았어요. ‘한국의 경제 성장은 이제 내리막길’이라는 최근 ‘피크코리아(Peak Korea)’론도 심각한 저출생 상황을 반영해 등장한 거예요.