실업? 너 잘못 아니야?🤨 - 『복지의 원리』 (2)

작성자 팜팜은행

팜팜이의 배고배고 지식창고📦

실업? 너 잘못 아니야?🤨 - 『복지의 원리』 (2)

* 이 글은 『복지의 원리』, 양재진, 2023을 큰 줄기로 하여 작성됐어요.

'복지 국가'라는 개념은 1942년 영국의 경제학자 윌리엄 베버리지(William Beveridge)가 질병, 무지, 실업 등의 문제에 국가가 직접 나서야 하고 복지 제도를 구축해야 한다고 주장하며 본격적으로 알려지기 시작했어요. 영국 사람들은 본인들을 복지 국가(Welfare State)라 부르고, 독일을 전쟁 국가(Warfare State)에 빗대어 표현하며(라임 쩐당,,,) 인기를 얻게 되었죠.

그런데...! 😮

재밌는 것은 복지 국가스러운(?) 정책은 독일에서 세계 최초로 집행되었다는 거예요! 1880년대에 이미 의료 보험, 산재 보험, 공적 연금을 시행했죠.

독일이 도입했던 사회 보험의 가장 큰 특징은 사후적인 가난 구제에 머물지 않고 자본주의 산업 사회가 맞이한 구조적 문제를 해결하려고 선제적으로 노력했다는 점이에요. 치료보다 예방이 낫다는 신념에서 비롯된 것이죠.

산업 사회의 문제를 국가가 나서서 해결해야 하고, 이것이 구조적 문제인 이유는 명쾌해요. 옛날 농촌 시대를 떠올려 볼까요? 당시에는 실업이나 은퇴 같은 개념이 없었어요. "아이는 온 마을이 키운다"라는 말이 있듯이 보육 문제는 공동체가 해결했고, 몸이 아픈 사람도 내팽개치지 않고 지역 주민들이 십시일반으로 도왔어요 🤝

하지만...? 🤔

현대 사회에서는 모두가 각자의 노동력을 팔아서 생활비를 벌어야 하고 마을 공동체라는 개념은 희미해졌죠. 스스로가 스스로를 돌봐야 하는 처지에 이른 것이에요. 이런 상황에서는 예기치 못한 충격을 당해낼 재간이 없을 뿐더러 산업 사회 특성상 경기 순환이 있기 때문에 본인의 의지와 상관없이 실업자가 되기도 했어요. 그러니까 일을 하지 못하고, 돈을 벌지 못하는 것이 순전히 개인의 책임은 아닌 것이죠.

그나저나 왜 하필 독일에서 가장 먼저 사회 보험이 시작되었을까요?

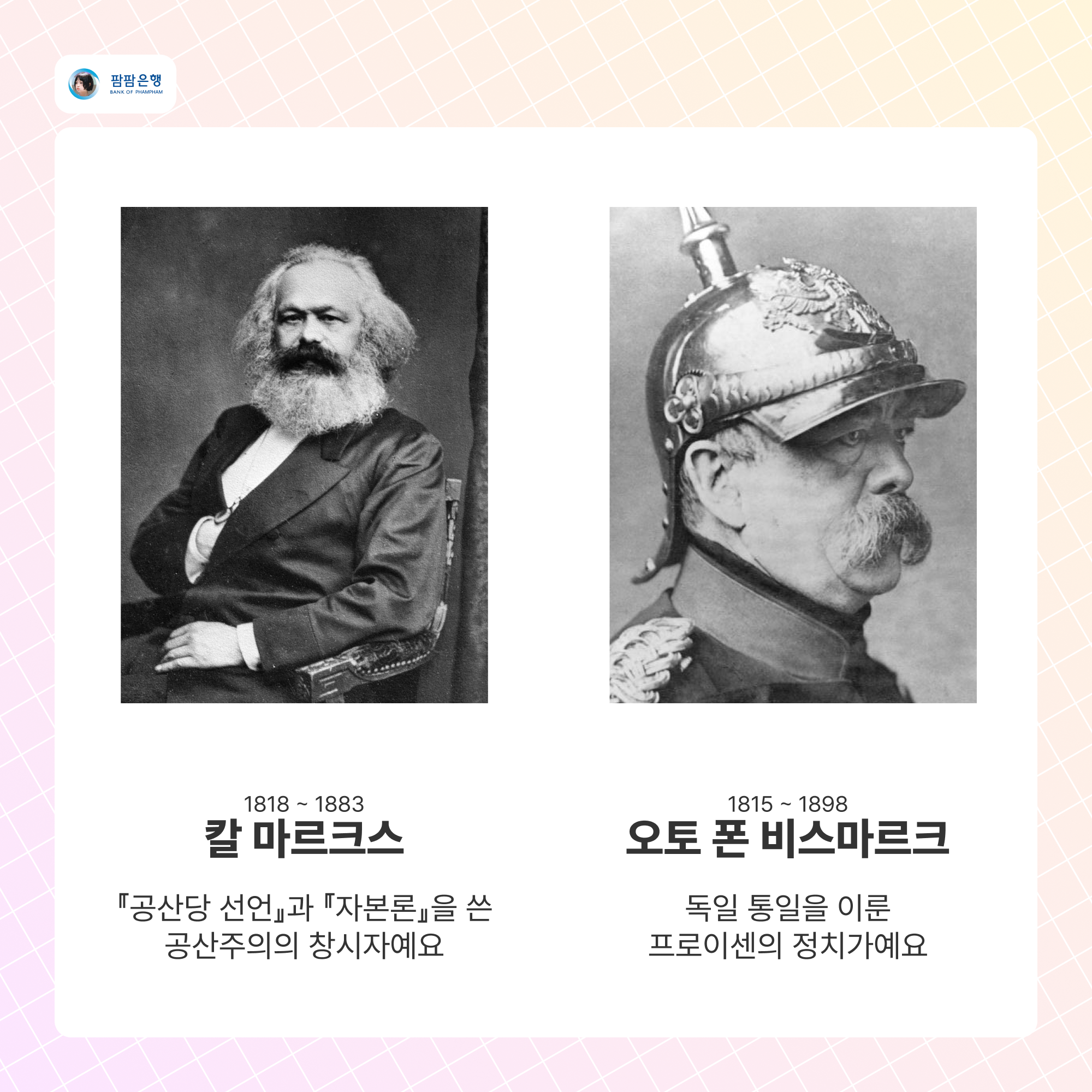

마르크스가 활동하던 19세기 후반 독일에서는 노동 운동과 공산주의 운동이 급속도로 성장하고 있었어요. 때문에 당시 총리였던 비스마르크는 이들을 효과적으로 제압하기 위해 채찍을 휘두름과 동시에 당근도🥕 제공했어요.

먼저, 채찍으로는 1878년 '사회주의자 탄압법'을 도입했어요. 이 법으로 인해 사회주의 정당과 노동 조합의 활동이 금지되고 사회주의 출판물도 금지됐죠. 반면 당근으로는 '사회 보험 제도'를 도입했어요. 노동자들의 불만을 달래기 위한 것이죠. 국가가 나서서 잘 돌봐줄 테니 괜히 나서서 이상한 사상에 심취하지 말라고 강요하는 것이라 볼 수 있지 않을까요? 🤨

이렇게 시작은 반강제적(?)으로 만들어진 사회 보험은 지금도 잘 운영되고 있어요. 여전히 사회주의를 부르짖는 이들을 당근으로 달래기 위해서일까요? 그렇지는 않을 것 같아요. 사회 보험이 현재까지 기반이 탄탄하고 수많은 선진국(및 일부 중진국)에서 시행되는 이유는 그 자체가 도움이 되기 때문일 것이에요.

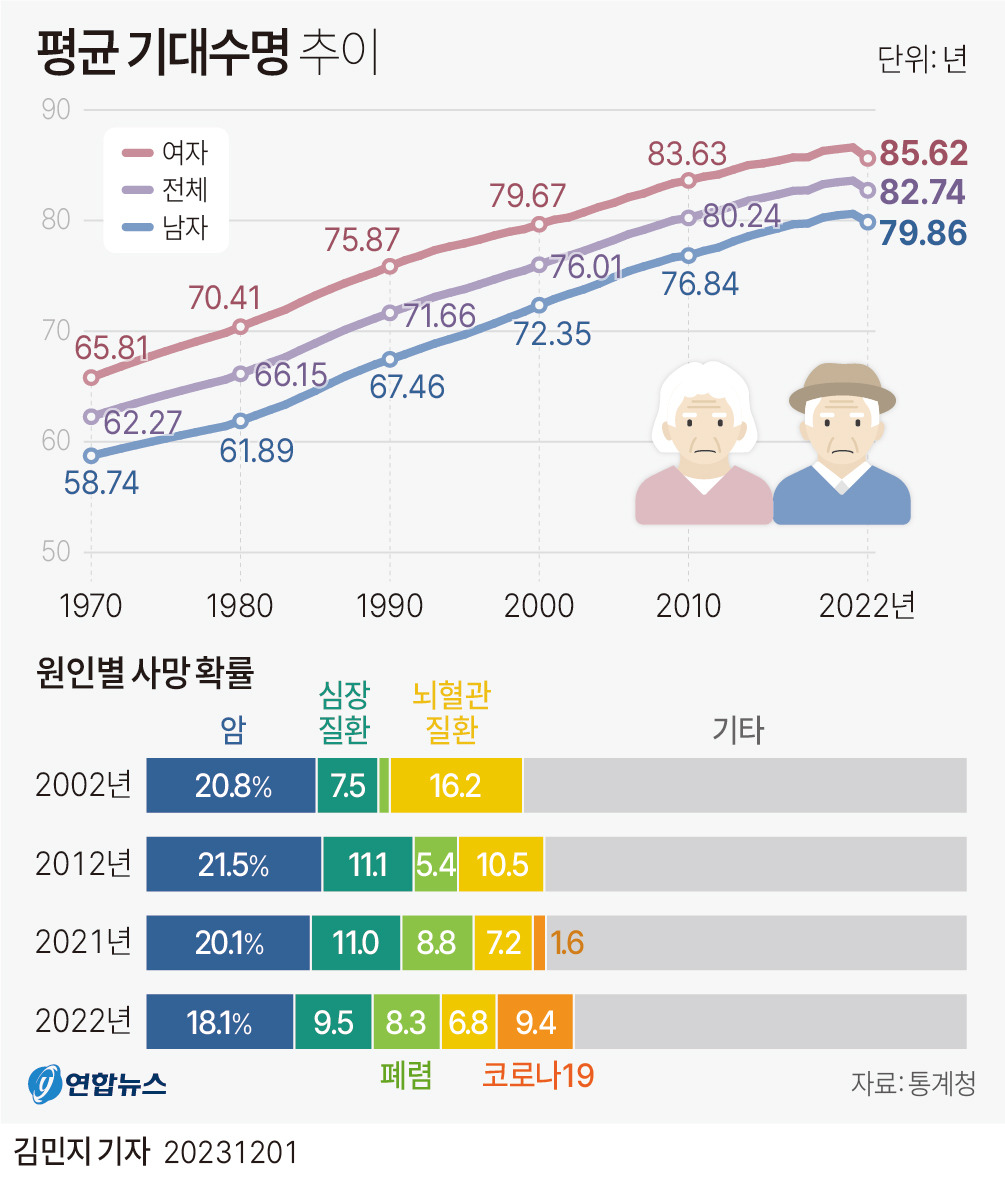

사회적 위험을 다루는 데에는 여전히 개인보다 국가의 개입이 합리적이에요. 우선, 개인은 근시안이라 미래를 대비하지 못하기 때문에 국가가 나서는 것도 있지만 본질적인 문제도 있어요. 예를 들어, 모든 사람은 각자의 수명을 예측할 수 없는 반면, 국가는 평균적으로 국민 전체의 수명을 꽤 높은 정확도로📊 예측할 수 있어요. 그렇다면 불확실한 수명에 기대 각자가 노후 대비를 하는 게 아니라 국가가 주도적으로 평균 수명에 맞게끔 모두를 위한 연금 제도를 설계한다면 개인이 직면한 불안정함은 줄어들겠죠 📉

이는 의료의 경우에도 똑같아요. 내가 암에 걸릴 확률은 모르지만 국가 전체적으로 암에 걸리는 사람의 비율은 꽤 정확하게 알 수 있어요. 여기에 덧붙여 의료 보험의 경우 역선택 때문에 민간은 시장에 진입하기가 힘들죠.

이러나저러나 '복지'와 '자본주의'가 공존할 수 있느냐는 여전히 많은 사람들의 관심사예요. 이 둘을 규정하는 다양한 관점에 대해 알아봐요.

복지국가는 노동계급이 자본과 시장에 맞서 투쟁한 결과로 나타났다고 해석하는 입장이에요. 복지국가의 태동과 발전을 노동계급의 승리로 보는 거죠.

👉 노동계급의 승리!

자본주의는 원래 붕괴했어야 했지만, 복지국가가 이를 지탱하며 유지하고 있다고 해석해요. 복지국가는 자본주의의 붕괴를 막는 안전장치라는 입장이에요.

👉 망했어야 할 자본주의의 지탱

신자유주의자들은 지나친 복지가 사람들을 게으르게 만든다고 주장해요. 복지가 사람들의 노동 의욕을 떨어뜨릴 수 있다고 우려하는 거죠.

👉 복지가 사람을 나태하게?

복지제도가 개인의 복지에 기여하면서도 자본주의 시장경제를 저해하지 않는다고 봐요. 자본주의의 높은 생산력과 부가 복지국가의 물적 토대가 되어 사회보장을 가능하게 하고, 반대로 복지국가의 사회보장은 자본주의 체제의 안정성과 정당성을 부여해요.

👉 자본주의와 복지국가의 상호 보완!

다음 글에서는 "복지가 사람을 게으르게 만든다"는 신자유주의자의 주장에 대해 알아봐요! 정말로 그럴까요? 🤔 만약 그 말이 사실이라면, 복지는 사회에서 없어져야 할 필요악이라는 건데,,, 복지는 우리에게 독이 되는 걸까요? 😱

복지가 사람들을 나태하게 만드는지, 혹시 그 주장에 숨겨진 다른 진실이 있는지 함께 알아보자구요! 💪

[팜팜이의 요점정리🥰]

복지 국가 개념은 1942년 영국에서 시작됐고, 독일이 1880년대 세계 최초로 의료 보험🏥, 산재 보험🦺, 공적 연금💰을 도입해 복지 제도를 선제적으로 실행했어요. 이는 비스마르크가 노동 운동을 억제하기 위해 제공한 당근🥕이었죠.

산업 사회에서는 실업과 경기 순환📉 등 구조적 문제를 해결하기 위해 국가가 나서야 해요. 현대 사회에서는 마을 공동체의 역할이 사라지고, 개인이 모든 것을 책임지기 어려워졌거든요.

복지국가에 대해서는 여러 시각이 있어요. 노동 계급의 승리💪로 보는 시각, 자본주의를 지탱하는 안전장치🏗️로 해석하는 시각, 그리고 복지가 사람들을 게으르게😴 만들 수 있다는 우려 등 다양한 관점들이 있죠.

[참고 자료]

『복지의 원리』, 양재진, 2023