처절한 부동산 신화 앞에서

작성자 초희

출근길에 만난 문장

처절한 부동산 신화 앞에서

김지수의 '위대한 대화'라는 인터뷰집에서 경영사상가 '사이먼 시넥' 인터뷰 중

달궈진 아스팔트, 그 위를 쌩쌩 지나는 차들 사이를 종종 걸어요. 내리쬐는 태양을 피하려 양산을 써 봐도 한껏 달궈진 공기까지 막을 순 없죠. 어느덧 온몸은 축축이 젖어오고 이루 말할 수 없는 불쾌함이 엄습해요. 하지만 별 수 있나요. 그곳을 벗어날 수 있을 때까지 최대한 몸을 움직이지 않고 가만 기다려보는 수밖에요.

요즘 더위를 지나며 이 여름날들이 우리의 삶 같다는 생각을 종종 해요. 한증막 같은 불안이 가슴을 짓누르고 숨마저 턱턱 막혀 오는 데 마땅히 할 수 있는 건 없고. 왜 이렇게 무기력하지, 가만 고민해 봤어요.

어느 날, 출장을 다녀온 남자친구가 문득 그러는 거예요. '비행기 위에서 서울을 내려다보는데, 나만은 저곳에 들어가고 싶지 않더라.' 높은 곳에서 서울을 바라본 적이 있나요? 땅마다 집들이 누룽지처럼 눌어붙어 있잖아요. 우리의 젊음이, 아니 온 인생이 저곳 어딘가에 저당 잡혀 있단 생각에 이르면 한없이 막막해져요.

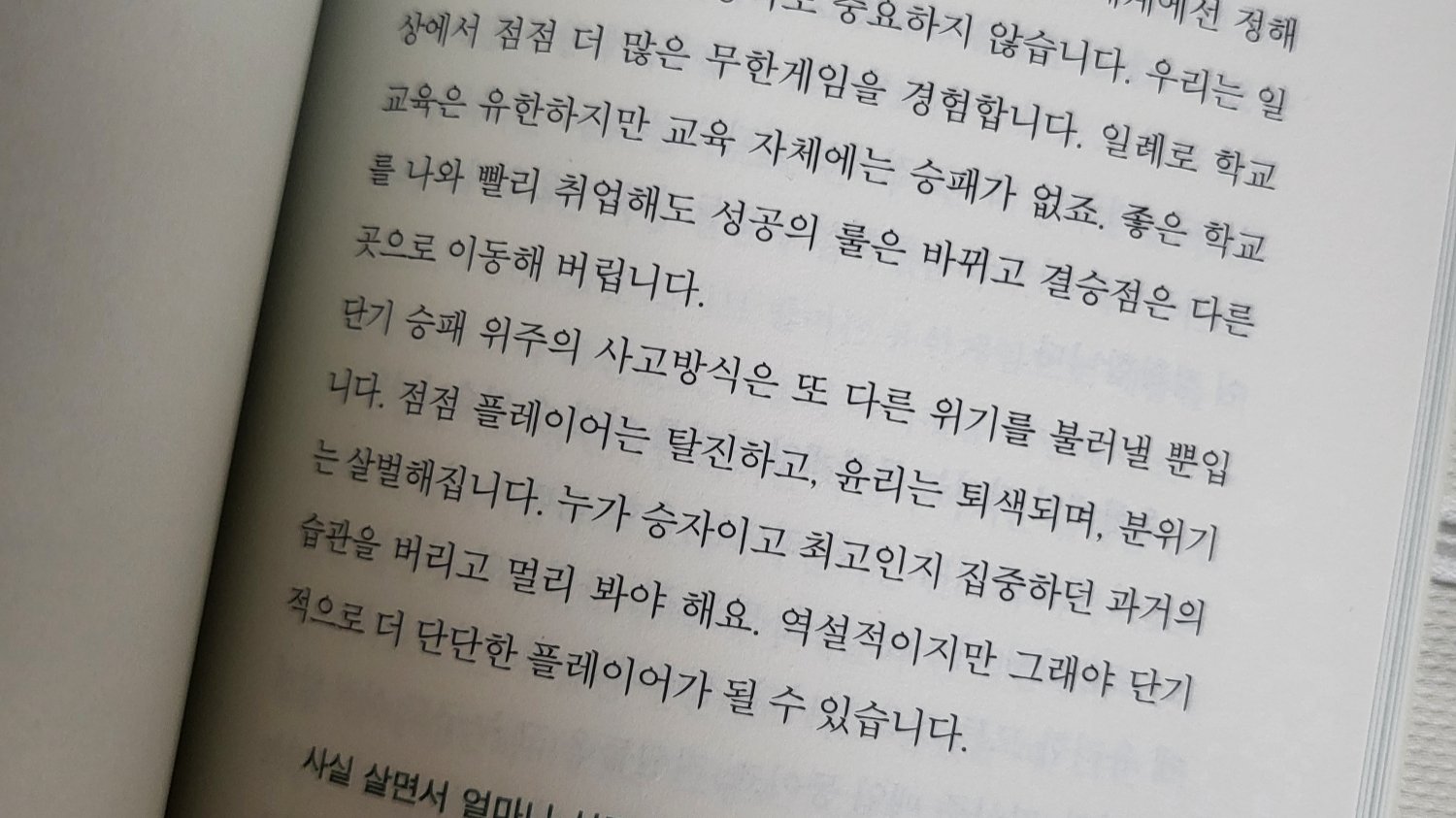

영끌, 이란 표현엔 하나의 거짓도 없어요. 정말 영혼까지 끌어오지 않는 한 꿈꿔 볼 수 없는, 아니 끌어와도 한참 이르지 못할 것만 같은 천문학적인 숫자를 보다 보면 이게 맞나 싶죠. 책 속의 표현을 빌리면, 어느덧 우리네 인생은 그저 부동산을 위한 유한게임이 되어버린 것 같아요. 부동산은 주식, 자산, 사회적 지위 등 온갖 삭막한 대체어로 치환될 수도 있겠네요.

그런데 꼭 그럴 필요 있을까요? 남자친구의 말대로, 양손 모두 치켜들고 나와 백기를 흔들 수도 있잖아요. 사람은 결국 언젠가 죽는다는 이 세상의 유일무이한 사실 앞에서 숙연해져 볼 필요도 있다고 봐요. 더없이 짧은 이 유한한 시간 속에서 내 마음을 무한하게 쓰고 싶은 게 과연 저런 것들일까, 한 번 고민해 보는 거죠.

뉴니커 분들은 유한한 시간을 어디에 무한대로 쓰고 있나요?