5편: 평등을 말하기 이전에 알아야 하는 것 ㅣ 민주정을 혐오한 플라톤

작성자 모엘

모엘의 단상

5편: 평등을 말하기 이전에 알아야 하는 것 ㅣ 민주정을 혐오한 플라톤

우리는 민주주의적 관점에서 모두가 평등하다는 걸 배운다. 그러나 이 평등하다는 말 이면에 우리가 알아야 할 것들이 있다.

먼저, 인간은 과연 평등한가? 고대의 소크라테스가 말한 법은 우리가 생각하는 것과 다르다. 소크라테스가 말하는 법은 이미 "불평등"에서 출발한다. 법이라는 건 동등하지 않은 걸 동등하게 만드는 역할을 하는 것이다. 소크라테스는 이미 세상에 강자와 약자가 있다는 걸 상정해두고 있으며, 그렇기에 법은 강자의 이익을 대변하는 것이 아니라 약자를 보호할 수 있는 것을 말한다.

우리가 생각하는 법은 어떤가? 우리는 이미 "평등"하다는 걸 전제하고 있다. 평등하다는 걸 전제하기에 수많은 보이지 않는 불평등들은 가려지기 쉽다. 우리가 평등하다는 걸 전제하기에 권리부터 이야기하기 쉽다. 여기에 약자의 문제는 필두로 등장하지 않는다. 약자에 대한 문제는 복지(Welfare)로 후순위로 밀리게 된다.

소크라테스가 말하는 법은 어쩌면 복지 그 자체였을 것이다. 그러나 지금의 자유주의적 관점의 법이 "내가 이러한 의무를 다하고 있으니 마땅히 이러한 권리를 누릴 자격이 있어" 정도를 이야기한다면, 더 나아가 이를 단순 기브앤테이크식의 거래관계로 우리가 이해를 하고 있다면, 우리는 이 영역에 대해 생각해볼 필요가 있다.

고대의 플라톤은 민주정을 강하게 비판했다. 우리에게 이상적인 민주주의 체제가 왜 비판의 대상이 되는지는 충분히 의아해할 수 있다. 방금 이야기한 소크라테스의 논의를 가져와보면 강자와 약자가 이미 동등해지는 상황을 전제했기에, 약자가 보호받지 못하는 상황이 올 수 있음을 예상했다고 이야기할 수도 있다.

추가적으로 더 나아가 보자. 고대 철학자들이 민주정을 비판했던 것 중 하나는 민주주의에서는 권위(Authority)가 생길 수 없다고 본 것이다. 세상에는 지혜로운 사람, 영웅적인 사람 등이 존재한다. 더 나아가 이들은 약자를 지키고 위할 줄 아는 사람들이다. 이들은 본보기와 모방의 대상이 된다. 그러나 우리가 평등을 과도하게 강조하다보면 이들의 고귀한 선택과 영웅적인 행위들이 깎아내려질 수 있다.

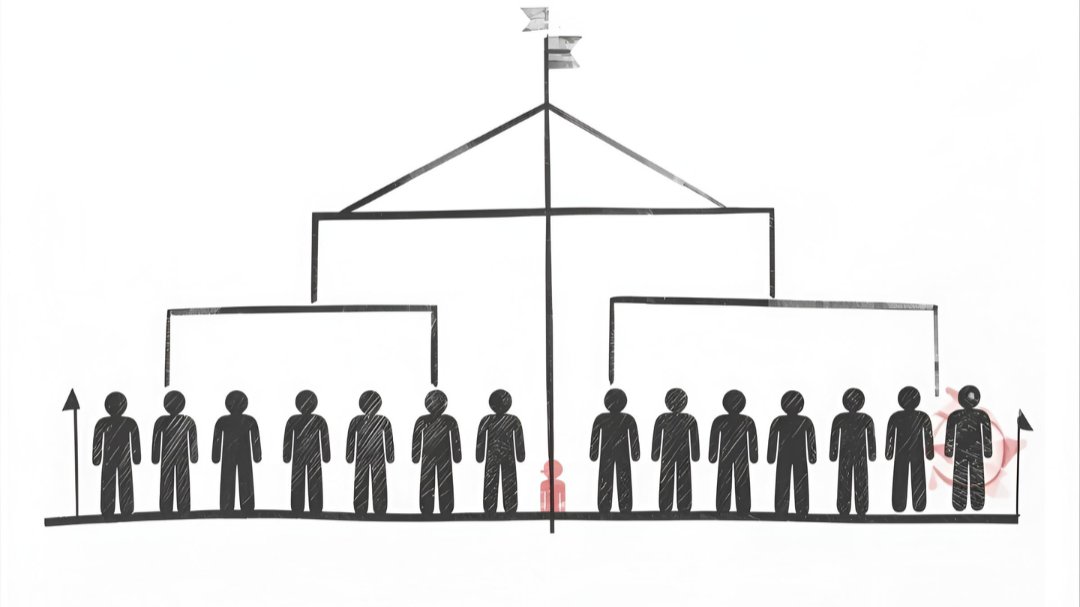

스승-제자의 도식은 수평적인 평등이 아니라 수직적인 위계를 전제한다. 스승에게 권위가 있어야, 제자는 스승을 통해 배움이 일어날 수 있다. "청출어람(靑出於藍)"이라는 표현 역시 제자가 스승으로부터 배움의 단계를 거쳐, 스승을 넘어설 수 있는 가능성을 말하는 것이다. 그러나 무차별적 평등 속에서 누군가에 대한 어떠한 권위도 인정도 나타나지 않는다면 어떠한 배움도 일어나지 않을 수 있다.

어찌보면 지금 대한민국에서 강조시되는 "평등"이 이러한 모습이지 않을까? 인터넷 익명 커뮤니티 속에서 유별나고 특별하거나 혹은 지적으로 뛰어난 개인들을 깎아내려 하향평준화하려는 이러한 태도가 평등성에 기인한 거라면 우리는 이 영역에 대해 다시 한 번 생각해보아야 한다. 이것이 토크빌이 경고한 천박한 평등에 대한 열정이자, 다수의 횡포(Tyranny of the Majority)로 나아갈 수 있는 토대를 마련한다면 우리는 이 부분을 조금 달리 봐야 한다.

플라톤이 바라본 민주정에서는 이뿐만 아니라, 자유가 방종이나 이기심으로 치달을 수 있는 위험성을 보고 있다. 평등이라는 것이 어떤 가치의 질적인 위계를 상정하지 않는다면, 내가 단순히 육체적인 쾌락과 향락을 추구하는 것과 누군가가 자신을 헌신하며 타인을 돕는 고귀한 선택를 하는 것에 대한 질적인 차이를 무마시키게 되기 쉽다.

이는 도덕이 붕괴될 수 있는 위험성 역시 시사한다. 현대인들이 과학주의를 빠르게 수용하여 남을 돕는 누군가의 도덕적인 행위조차 자기 만족(뿌듯함/보람)을 위해서라고 이야기한다면 어떨까? 그들이 이것 역시 단순히 "이기심"에서 출발한 거라고 말한다면 문제는 매우 커진다. 분명, 이것이 자기 만족을 위한 선택인 건 맞을 것이다. 그러나 그 자기 만족이라는 것이 타인을 향해 있는 그러한 행위는 분명 도덕적인 행위여야 하고 고귀한 선택이어야만 한다. 이것이 도덕이 성립하는 지점이다.

그러나 가치의 질적인 차이를 전제하지 않는 상대주의적 논법에서는 "나도 맞고(옳고) 너도 맞다(옳다)."로 나아가기 쉽다. 이 부분은 개인적인 인간관계에서는 유용할지 모른다. 그러나 이러한 가치 판단을 공동체의 영역, 정치의 영역까지 확장을 한다면, 현재적 시점에서 과연 무엇이 더 옳은지를 겨뤄야 한다. 그래서 우리는 가치의 위계(Hierarchy)를 인정해야 한다.

만약에 이러한 상위의 가치에 대한 존경과 인정, 모방이 이루어지지 않는다면 플라톤이 경고한 것처럼, 국가는 욕망으로만 가득 차 마치 염증 섞인 국가가 될 것이다.

또 다른 예시를 들어보자. 현대인들은 타인을 잘 연민하거나 동정하려고 하지 않는다. 이렇게 되는 이유 역시 모종의 평등성에 기반한다. '내가 감히 타인을 불쌍히 여겨도 될까?"에서 출발하여 스스로를 검열하려 하고 자신의 감정을 숨기려고 한다. 내가 특정 누군가를 연민하고 동정한다면 그 사람보다 우월한 위치에 서서 나를 과시하는 것처럼 보이는 것에 대해 걱정한다.

그러나 누구나 그러한 상황에 처할 수 있지 않는가? 그 상황 속에서 그 사람이 과연 행복한지 불행한지를 생각해볼 수 있지 않는가? 더 나아가 나 역시 저러한 비슷한 상황에 처해있거나 앞으로 처할 수도 있지 않는가? 저 사람은 어쩌다가 저런 상황에 처했을지에 대해 상상해보고 사회의 구조적 문제가 이와 어떠한 연결이 있는지를 생각해볼 수 있지 않는가?

이게 혐오와는 다르게 볼 수 있는 연민의 영역이라면, 그리고 연민이 타인과 공동체에 대한 사유와 긴밀하게 맞닿아있다면 우리는 이 영역도 같이 고려를 해야 한다. 타인에 대한 연민을 법적인 원리로 적용할 때 그것이 위에서 말한 복지(Welfare)가 되는 것이다. 평등만을 이야기하면 권리를 이야기하기 쉽고, 복지의 문제는 계속 뒷전으로 밀릴 것이다.

현재 우리가 평등에 대해 그토록 강조하는 건 아무래도 장기간 독재를 경험했고 민주화 운동을 통해 성취한 역사가 있기 때문일 수 있다. 그리고 우리는 역사적인 경험으로 기득권 혹은 권력을 가진 정치인들이 부패한 걸 너무 많이 목격했다. 당연히 그들에 대한 불신과 함께 권위나 인정이 자리하기가 쉽지 않을 것이다. (분명 플라톤은 철인왕이 부패할 수 있는 가능성을 전혀 상정하지 않았다.) 앞서 언급한 위계(Hierarchy)에 대해 부정적인 생각부터 든다면 아마 이런 요소가 클 것이다.

이에 대한 해법 중 하나는 위계가 고정적이지 않고 유동적이라는 것을 인정하는 것이다.

세상에 고정불변한 진리가 없듯이, 고정불변한 위계도 없다. 내가 새로운 가치를 창출하면 기존의 사회의 가치는 뒤집힐 수 있다. 가치의 위계가 고착화를 가져온다면 우리는 끊임없이 새로운 가치를 창출하여, 기존과는 다른 새로운 위계와 질서를 만들어낼 수 있다. 이 영역을 우리가 취해야 한다. (위계를 무작정 부정하는 것이 아니라, 위계를 인정하되 그 안에서 비판하며 출발하는 방식이다.)

또한 세상에 고정불변한 진리가 없듯이, 고정불변한 강자도 없다. 우리는 언제까지나 평등할 수 없고, 언제든지 우연적인 상황에 의해 약자나 루저로 추락할 수 있다. 내가 과연 약자와 희생자가 될 때 평등하다고 이야기를 할 수 있을까? 불평등한 내가 평등해지기 위해 제도적이고 구조적인 요청을 할 수 있지 않는가? (우리는 모두 내가 언제나 약자가 될 수 있다는 지점에서만 평등하다.)

평등을 말하기 전에 먼저 불평등을 말한다면 그것이 사유의 전회를 가져올 것이다.